Schmetterlinge, die wie Wespen aussehen und summen, oder visuell-akustische Mimikry

Der Wespenschwanzschmetterling hat sich zu einer Hornisse entwickelt, um Raubvögel abzuschrecken. Er ähnelt der Wespe nicht nur optisch, sondern imitiert auch perfekt die summenden Geräusche, die sie erzeugt, und schreckt so potenzielle Angreifer effektiv ab – wie eine Studie von Dr. Marta Skowron Volponi von der Fakultät für Biologie der Universität Białystok beweist.

Wie der Forscher gezeigt hat, sind Schmetterlinge aus der Familie der Glasflügler Meister der Mimikry – obwohl sie Fressfeinden gegenüber völlig schutzlos sind, ähneln sie gefährlichen stechenden Insekten wie Wespen, Bienen oder Hornissen auffallend. Ihre durchsichtigen Flügel, die gelb-schwarzen Streifen auf dem Hinterleib und ihr Flugstil machen sie leicht mit dem gefährlichen Insekt zu verwechseln. Um ihre Verteidigungsstrategie jedoch noch effektiver zu gestalten, haben sie im Laufe der Evolution auch Imitationen der für ihre Vorbilder charakteristischen Laute entwickelt.

„Ein solcher Anpassungsmechanismus ist ein klassisches Beispiel für Batesianische Mimikry – ein Phänomen, bei dem eine harmlose Art im Laufe der Evolution einer anderen Art ähnlich geworden ist, die über wirksame Abwehrmechanismen verfügt, beispielsweise die Fähigkeit zu stechen“, sagte der Entomologe der Universität Białystok gegenüber PAP.

Sie erklärte, dass sich die überwiegende Mehrheit der Beobachtungen und Studien zur Mimikry auf morphologische Ähnlichkeiten konzentriert. In der Zwischenzeit beschlossen sie und ihr Team zu untersuchen, ob Mimikry auch auf andere Sinne, einschließlich des Gehörs, anwendbar ist. Die Idee zu dieser Studie kam ihr im Feld, als einer dieser Schmetterlinge ganz nah an ihrem Ohr vorbeiflog. „Ich hörte ihn summen wie eine Biene. Das war eine Offenbarung für mich“, erinnert sie sich.

Die Ergebnisse der in Zusammenarbeit mit der Universität Turin und der Universität Florenz durchgeführten Forschung veröffentlichte der Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Ecology .

Um zu bestätigen, ob die Gucklöcher tatsächlich nicht nur das Aussehen, sondern auch die Geräusche stechender Insekten imitieren, entwickelten die Autoren eine innovative Methode zur Aufzeichnung fliegender Insekten – das BuzzOmeter-System, das kürzlich in der Fachzeitschrift Methods in Ecology and Evolution (https://doi.org/10.1111/2041-210X.14224) beschrieben wurde. „Wir wollten die Insekten in ihrer natürlichen Umgebung aufnehmen können, ohne sie bewegungsunfähig zu machen, denn dann verändern die Insekten ihre Geräusche“, erklärte sie.

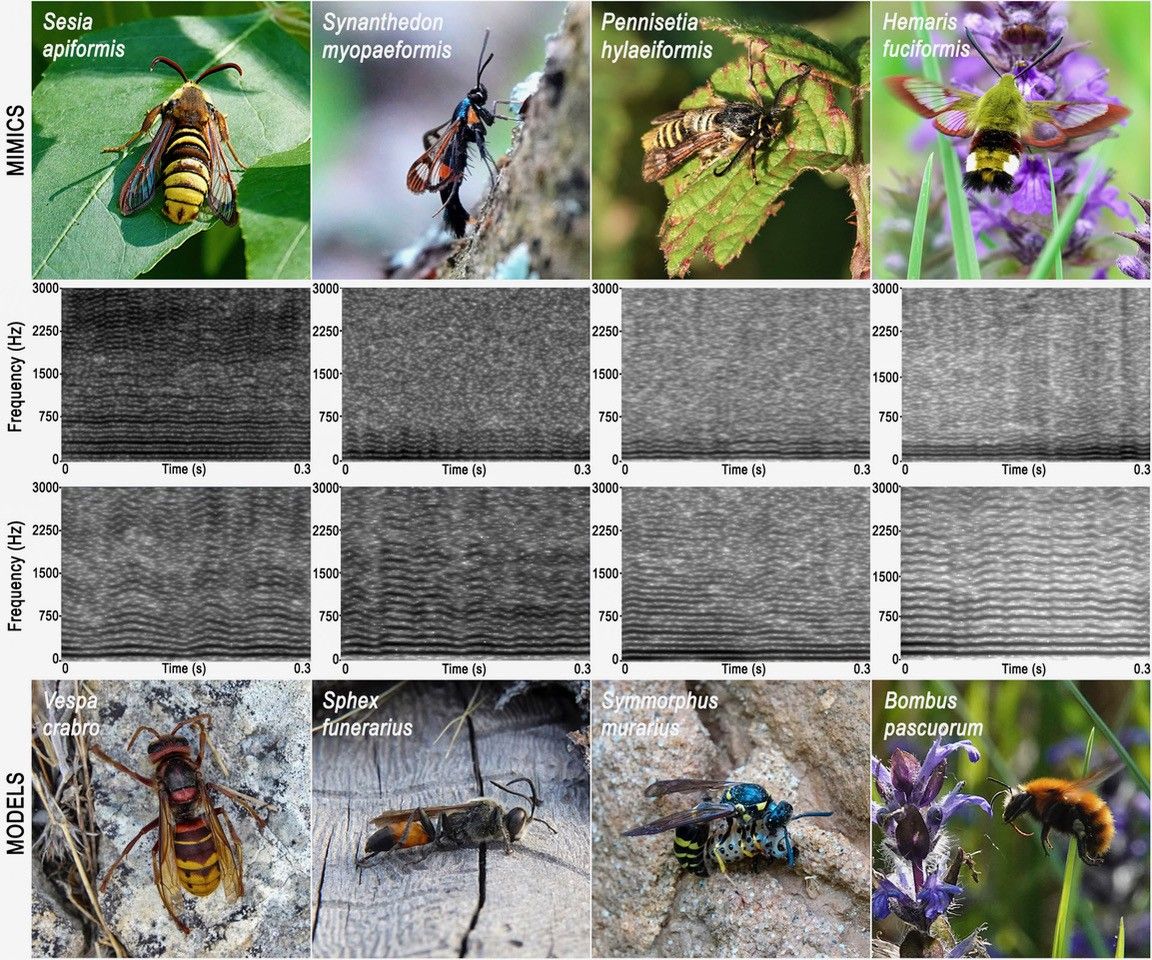

Mit diesem Werkzeug zeichneten die Forscher die Laute von acht Insektenarten auf, insbesondere von vier Paaren bestehend aus einem Schwärmer (einem Schwärmer) und seinem Vorbild (einem Brennnessel-Motten). Zusätzliche Aufnahmen, die als Kontrolle dienten, stammten von einem Schwärmer, der zwar keine visuelle Mimikry zeigt, aber im Flug ebenfalls summt.

„Die Analyse akustischer Parameter ergab, dass die Laute bei den beiden getesteten Paaren ähnlich genug waren, um von akustischer Mimikry zu sprechen. Als besonders spektakulär erwies sich die Art Sesia apiformis , die einer Hornisse ähnelt und – wie wir gezeigt haben – auch fast identisch brummt wie eine Hornisse“, so der Biologe.

Das Hauptziel der Studie bestand darin, zu überprüfen, ob die identifizierte Mimikry in der Konfrontation mit einem echten Raubtier funktioniert und somit effektiv ist. Und genau hier lag die Herausforderung. „Die meisten Studien mit Vögeln werden in Gefangenschaft durchgeführt. Das wollten wir unbedingt vermeiden, da Vögel in Volieren ihr Verhalten ändern und wir eine natürliche Interaktion anstrebten“, so der Forscher. Letztendlich fiel die Wahl auf Rotkehlchen – eine territoriale Allesfresserart, die sich im Freiland leicht an die Nutzung von Futterstellen gewöhnen lässt.

Das Experiment dauerte zwei Saisons und umfasste 21 wildlebende Tiere. Die Wissenschaftler präsentierten jedem Vogel eine andere Insektenart – einmal einen Schmetterling, einmal sein Nachahmermodell – und spielten gleichzeitig den entsprechenden Summton aus einem Lautsprecher in einem Futterhäuschen ab.

„Der Vogel hat das volle Erlebnis gehabt: Er hat das Insekt gesehen und sein Geräusch gehört“, betonte Dr. Skowron Volponi.

Alle Experimente wurden auf Video aufgezeichnet und analysiert. Dabei maßen die Wissenschaftler verschiedene Verhaltensweisen der Rotkehlchen, darunter, wie lange sie brauchten, um sich dem Futterhäuschen zu nähern, und wie viele leckere Larven sie aus dem Gefäß mit dem Testinsekt fraßen.

„Es zeigte sich, dass die Rotkehlchen am meisten Angst vor der Hornisse und dem Wespenfresser hatten. Ihre Reaktionen waren bei beiden Arten nahezu identisch. Es war deutlich zu erkennen, dass der Vogel deutlich zögerte, sich dem Futterhäuschen zu nähern oder nicht, und dass er deutlich weniger Larven fraß. Das bedeutet, dass nach Einschätzung des Rotkehlchens die Annäherung an den Wespenfresser ein ähnliches Risiko birgt wie die Interaktion mit der Hornisse“, schlussfolgerte Dr. Skowron Volponi.

Bei den übrigen Paaren – zum Beispiel kleineren Hautflüglern und ihren Nachahmern – reagierten die Rotkehlchen neutral. „Das überraschte uns nicht, denn wenn der Vogel keine Angst vor dem kleinen Hautflügler hatte, gab es auch keinen Grund, sich vor seinem Nachahmer zu fürchten. Vor allem aber war die Reaktion auf das Vorbild und den Nachahmer bei jedem Paar stets ähnlich“, stellte der Biologe fest.

Sie fügte hinzu, dass dies nicht bedeute, dass Mimikry bei diesen Schmetterlingen sinnlos sei. „Sie mögen für Rotkehlchen nicht furchterregend sein, aber sie wurden wahrscheinlich selektiv von anderen Raubtieren bedrängt, die wir noch nicht identifiziert haben; vielleicht Eidechsen, Gottesanbeterinnen oder Spinnen“, erklärte sie.

Die Autorin der Studie räumte ein, dass die Laubfledermäuse – obwohl einige ihrer Arten in Polen relativ häufig sind – selten beobachtet werden. „Selbst erfahrene Entomologen sagen oft, sie hätten noch nie einen Laubfledermaus gesehen. Die meisten von ihnen leben nur kurz, manche fressen als Erwachsene nichts, und ihre Aktivität beschränkt sich auf eine kurze Flugsaison. Außerdem werden sie meist einfach mit Wespen verwechselt“, sagte sie. (PAP)

Wissenschaft in Polen, Katarzyna Czechowicz

Tropfen/ Riegel/

naukawpolsce.pl