Comment une guerre de la bière brutale a conduit à la chute de la brasserie qui a rendu Milwaukee célèbre

Nous sommes en 1965. Bob Martin, 34 ans, se détend dans son fauteuil en cuir à haut dossier et souffle de satisfaction. Son bureau, perché au sein de l'imposant siège social de la Joseph Schlitz Brewing Company, dans le centre-ville de Milwaukee, vibre de l'autorité discrète du pouvoir. Comme il se doit pour celui qui dirige le service marketing de « la bière qui a fait la renommée de Milwaukee ». Schlitz est le deuxième empire brassicole mondial derrière Anheuser-Busch. Et c'est le terrain de jeu de Martin, son royaume à contrôler.

La voix d'une secrétaire grésille dans l'interphone. « Monsieur Martin, il y a un appel non identifié. Il refuse de donner son nom. Il dit que c'est urgent. » Martin fronce les sourcils en décrochant le téléphone. Une voix à l'autre bout du fil, neutre et impassible, dit : « Le bébé est arrivé et se porte bien. »

Clic. Silence. Martin fixe le récepteur. Était-ce une menace ? Une farce ? Non, c'était un message. Cet appel cryptique confirmait qu'un paiement de 225 000 $ – l'équivalent de 2,3 millions de dollars aujourd'hui – avait été reçu. Et à quoi servait cet argent ? À terminer la construction de l'Astrodome de Houston, le premier stade à dôme au monde. Si tout se passe comme prévu, Martin le sait, Schlitz aura bientôt l'exclusivité des pompes à bière du stade.

Ce ne serait pas la dernière fois que Martin utiliserait une grosse somme d'argent pour conclure un accord. L'accord avec l'Astrodome symbolisait parfaitement l'interprétation que Martin se faisait du marketing : il était celui qui faisait bouger les choses. Depuis l'âge de vingt-cinq ans, Martin dirigeait non seulement le marketing de Schlitz, mais aussi son empire. Et il ne répondait qu'à un seul homme : Robert Uihlein Jr., l'héritier de la dynastie Schlitz.

Dans la guerre acharnée de la bière des années 60 et 70, Martin était un général. Son influence s'étendait bien au-delà des campagnes publicitaires et des stratégies commerciales. Il était le pouvoir derrière le pouvoir, l'homme qui savait comment faire avancer les choses, légalement ou autrement.

Mais c'est bien plus que l'histoire d'un responsable marketing à la limite. C'est l'histoire de l'implosion d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Car Schlitz n'était pas seulement un fabricant de bière ; c'était une bombe à retardement d'activités illégales. L'entreprise allait finalement se retrouver au cœur d'une inculpation de 747 chefs d'accusation par la Securities and Exchange Commission. Elle allait s'aliéner ses clients avec une bière gluante et des publicités télévisées agressives qui avaient mal tourné. Et tout allait commencer à s'effondrer lorsqu'un jeune procureur ouvrirait simplement un tiroir de bureau.

Capitale mondiale de la bièreMilwaukee dans les années 1960 ressemblait beaucoup à la Silicon Valley des années 2000 : le cœur de l'action. Tout le monde voulait travailler dans la bière. L'industrie était élégante et séduisante. Et la seule chose qui coulait peut-être plus librement et plus fréquemment que la bière elle-même était l'argent. Comment Milwaukee a-t-elle gagné son titre de capitale mondiale de la bière ? Grâce aux immigrants, et plus particulièrement aux Allemands. Entre 1820 et 1900, près de cinq millions d'Allemands ont immigré aux États-Unis, et où vont les Allemands, la bière suit souvent.

Si vous êtes un amateur de bière typique de moins de cinquante ans, vous ne connaissez peut-être Schlitz que comme une marque à l'éclat nostalgique qui vous coûtera sept dollars la canette dans votre bar branché du coin – un doigt d'honneur ironique à toutes les microbrasseries qui inondent actuellement le marché. Mais lorsque Martin débarqua à Milwaukee dans les années 1950 – une ville ségréguée et très ouvrière au cœur de la Rust Belt –, c'était un endroit où, en travaillant quarante heures par semaine dans une usine d'embouteillage locale, on pouvait fonder une famille et s'intégrer facilement à la classe moyenne.

Le bâtiment Schlitz du parc Schlitz à Milwaukee en 2018. C'était autrefois le siège d'un empire de la bière d'un milliard de dollars.

Martin, comme tous les habitants de Milwaukee, voulait travailler chez Schlitz. C'était la deuxième bière la plus vendue aux États-Unis, derrière Budweiser, sa rivale de Saint-Louis. Mais Schlitz n'était pas la seule brasserie de la ville. Milwaukee abritait également Pabst, Blatz et Miller. Et les quatre géants dynamisaient la ville comme aucune autre industrie.

En fait, Milwaukee était un tel lieu de tournage qu'Hollywood l'a remarqué. En 1976, au sommet de la popularité de Schlitz, ABC Television a diffusé le premier épisode de Laverne & Shirley, dans lequel les stars Penny Marshall et Cindy Williams, partageant un appartement exigu en sous-sol du centre-ville de Milwaukee, travaillaient dur au service d'embouteillage d'un sosie de Schlitz appelé « Shotz ». Comme il se doit, la sitcom a duré jusqu'en 1983, s'achevant juste au moment où Schlitz a été décimée et vendue pour des parts à la brasserie concurrente Stroh.

Lors d'une série d'entretiens réalisés il y a plusieurs années à son domicile près de Kansas City, Martin, décédé en 2023 à l'âge de quatre-vingt-treize ans, se remémorait son passage chez Schlitz et ses débuts dans l'entreprise. La chance était de son côté. Martin se fit remarquer par Paul Pohle, cadre de Schlitz et ancien membre d'une fraternité. Martin fut embauché dès sa sortie de l'université en 1952 comme analyste junior au service des études de marché. « Je ne savais même pas comment épeler “ études de marché ” », admit Martin. « Je n'en avais jamais entendu parler. Je voulais juste un poste de commercial chez Schlitz, mais ils refusaient de recruter un vendeur de moins de vingt-cinq ans. Ils recherchaient quelqu'un avec, comme ils disaient, des “habitudes de boisson établies” – ce qui est hilarant. »

Martin a donc accepté ce qu'il qualifiait de « travail minable » dans les études de marché chez Schlitz, pour 300 dollars par mois. Mais le timing a joué en sa faveur. À peine trois ans plus tard, alors que Pohle gravissait les échelons, les dirigeants de Schlitz avaient besoin d'un nouveau directeur du département d'études. Aucun des candidats extérieurs n'a impressionné les sbires, et Martin a donc obtenu la promotion. « Ils se fichaient éperdument de savoir qui dirigeait le département d'études », a-t-il déclaré lors d'un de nos entretiens. « Si c'était considéré comme un département important, je ne l'aurais pas obtenu. »

Ce n'était là que sa première ascension. Bientôt, l'ambitieux Martin allait prendre les rênes de la stratégie et mener une escalade de la guerre de la bière, aux conséquences désastreuses.

Se battre pour être numéro 1Les grands brasseurs américains se livraient une guerre acharnée pour la suprématie des marques bien avant l'arrivée de Martin. C'était un sport sanglant, la bière n'étant pas rouge et visqueuse, mais plutôt dorée et mousseuse. Mais aucun brasseur n'entretenait une rivalité plus virulente que Budweiser et Schlitz. Schlitz avait été la bière la plus vendue aux États-Unis au début des années 1900, puis à nouveau à la fin de la Prohibition en 1933 ; en 1940, elle dominait le marché. Mais dans les années 1950, elle se retrouva à disputer la première place à Budweiser. Et en 1957, Bud dépassa Schlitz comme bière la plus vendue et conserva son avantage.

Au milieu des années 1970, alors que Martin était au sommet de sa puissance, Schlitz en avait assez d'être en deuxième position. Martin et ses collègues dirigeants décidèrent qu'il était temps de changer les choses et de tenter une stratégie ambitieuse pour détrôner Budweiser.

Mais pour bien comprendre le contexte de la guerre de la bière, il faut d'abord connaître les règles – les règles de la bière. En bref : si vous produisez de l'alcool, vous ne pouvez le vendre qu'à des grossistes. (Le film « Smokey and the Bandit » s'inspire de cette règle. Enfin, de ça et des courses-poursuites.)

Dans les années 1920, la Prohibition avait instauré un système de vente de bière à trois niveaux : producteurs, distributeurs et détaillants (dans cet ordre). Martin, lors d'une interview, l'a décrit ainsi : « Il faut une licence pour brasser de la bière, une licence pour la vendre en gros et une licence pour la vendre au détail. Et dans la plupart des endroits, il est illégal de posséder plusieurs licences. »

Pourquoi tant de complications ? L'argent, bien sûr. Chaque niveau peut être soumis à diverses taxes fédérales, étatiques, locales et autres, ce qui signifie que de plus en plus d'argent de la bière est détourné vers les caisses de l'État. Il existait également une multitude d'intermédiaires entre les brasseries et leurs clients.

Le stratagème était complexe. Schlitz tenait deux livres de comptes pour dissimuler des paiements illicites, dépensant des millions chaque année.

La combinaison de cet environnement réglementaire byzantin et de la concurrence féroce pour les ventes a naturellement favorisé des dirigeants déterminés qui savaient exploiter le système. Martin était fier de pouvoir le faire. L'incident de l'Astrodome en est un parfait exemple.

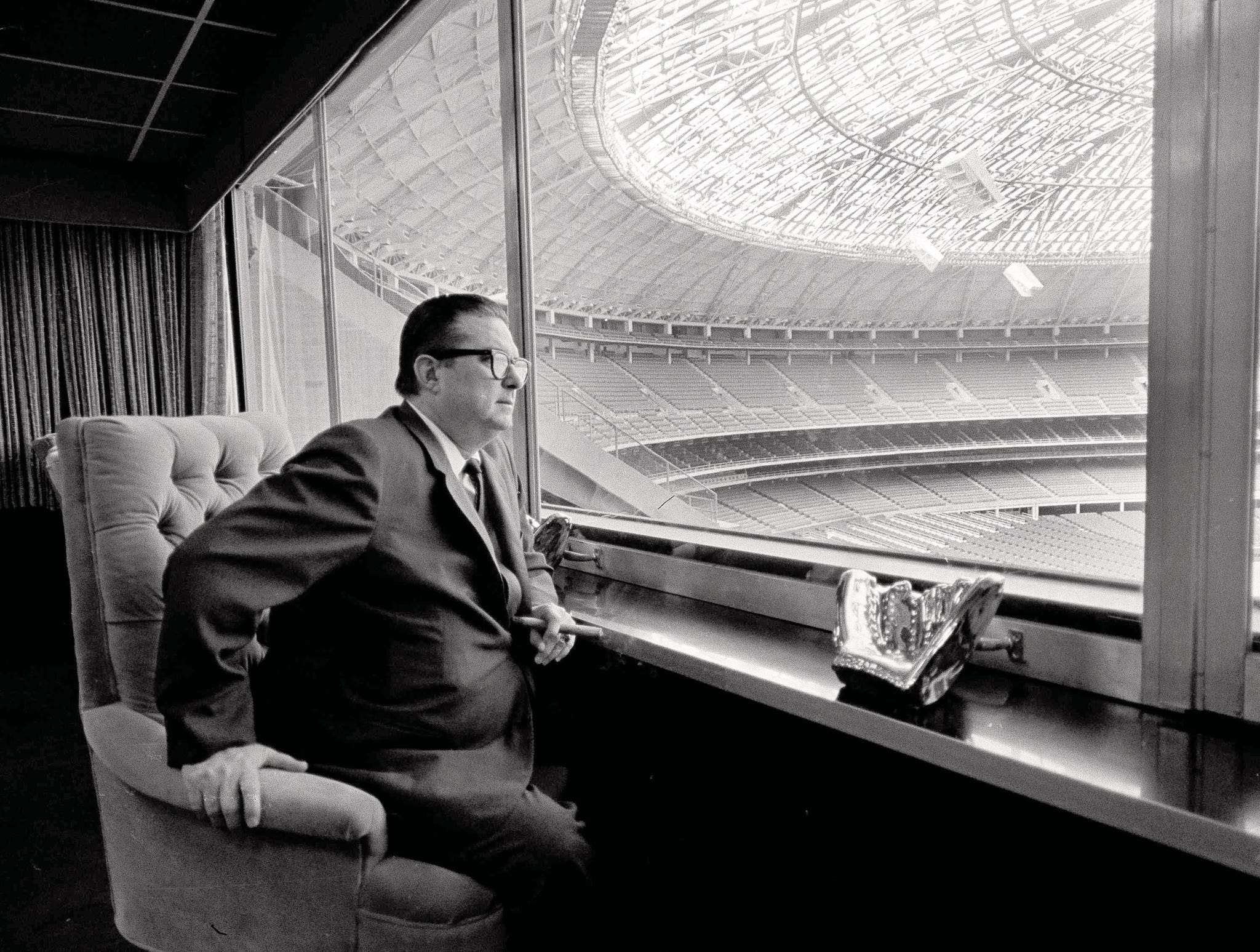

Vous souvenez-vous du mystérieux appel téléphonique annonçant l'arrivée du bébé sans encombre ? Eh bien, celui qui a tenu cette promesse s'est avéré être le légendaire homme d'affaires de Houston, Roy Hofheinz, ancien maire de la ville. Martin et lui entretenaient une relation privilégiée. Surnommé familièrement « le Juge », Hofheinz était le propriétaire texan, rusé et amateur de cigares, de l'équipe de baseball Colt .45 de Houston et le cerveau de la construction de l'Astrodome. Imaginez Hofheinz comme un mélange de Lyndon B. Johnson et de George Steinbrenner.

Étant donné que Martin était responsable des sponsors de baseball chez Schlitz dans les années 60, Hofheinz et lui devinrent non seulement de proches relations d'affaires, mais aussi des amis personnels. Schlitz décida donc naturellement de sponsoriser la nouvelle équipe de baseball de Houston (qui deviendra plus tard les Astros), à condition que Hofheinz construise l'Astrodome. Dans son autobiographie inédite, Martin se souvient d'une époque où Hofheinz manquait de 225 000 dollars pour terminer l'Astrodome.

Les créanciers d'Hofheinz réclamaient le remboursement d'un prêt antérieur, l'empêchant ainsi d'obtenir les fonds supplémentaires nécessaires à la construction du stade. Hofheinz était à court d'options pour obtenir un financement ; son empire financier était au bord de l'effondrement. Hofheinz s'exprima en code, expliquant à Martin ce que ce dernier savait déjà : selon la loi texane, Hofheinz ne pouvait pas emprunter un centime à Schlitz, car la brasserie sponsorisait les retransmissions des matchs des Astros.

Martin, toujours prêt à résoudre les problèmes, se souvient alors : « Il m’est venu à l’esprit que 225 000 $ étaient une somme remarquablement faible compte tenu de sa dette totale… que 225 000 $ étaient en réalité inférieurs à ce que nous lui payions chaque trimestre pour les droits de diffusion. »

C'est là que Martin s'aventure dans une zone grise juridique. Martin se souvient avoir dit à Hofheinz : « Il n'y aurait absolument aucun mal, juridiquement ou autrement, à ce que nous vous payions simplement en avance pour le prochain trimestre [de droits de diffusion], qui arrive de toute façon dans quelques semaines. Et cela devrait résoudre votre problème sans causer de problèmes, ni pour nous ni pour vous, sur le plan juridique. »

Serait-ce le cas ? Peu importe. Hofheinz se retrouva dans une situation délicate et accepta immédiatement l'offre : le paiement anticipé des droits de diffusion par Schlitz garantissait le financement nécessaire à la construction du stade. Il ne manquait plus que le feu vert officiel d'Uihlein, qui le lui donna immédiatement. Plus de dix ans plus tard, l'Astrodome allait figurer parmi les charges retenues contre Schlitz.

Deux ensembles de livresSi l'Astrodome était un exemple particulièrement frappant des prouesses de Schlitz en matière de marketing clandestin, Martin et ses compatriotes l'avaient intégré aux procédures opérationnelles standard de l'entreprise dès le milieu des années 1970. Comme l'accuseraient plus tard les procureurs fédéraux, Schlitz versait régulièrement des incitations pour s'assurer une position dominante dans des « comptes d'influence ». Voyez cela comme une forme de pot-de-vin pour de la bière.

Le Milwaukee Sentinel a détaillé comment même des transactions mineures – comme un directeur commercial de Milwaukee qui a détourné 1 208 dollars pour la pose de moquette au Humpin' Hannah's Nightclub via une agence de publicité – s'inscrivaient dans un vaste réseau de blanchiment d'argent. Et qui était au cœur de tout cela ? Martin, bien sûr. Lors d'une de nos interviews, il se souvenait d'un appel énigmatique d'un commerçant l'avertissant que le FBI allait lui demander des documents liant Schlitz à la rénovation de bars. Martin a balayé l'affaire d'un revers de la main. De son point de vue, il ne faisait que faire des affaires.

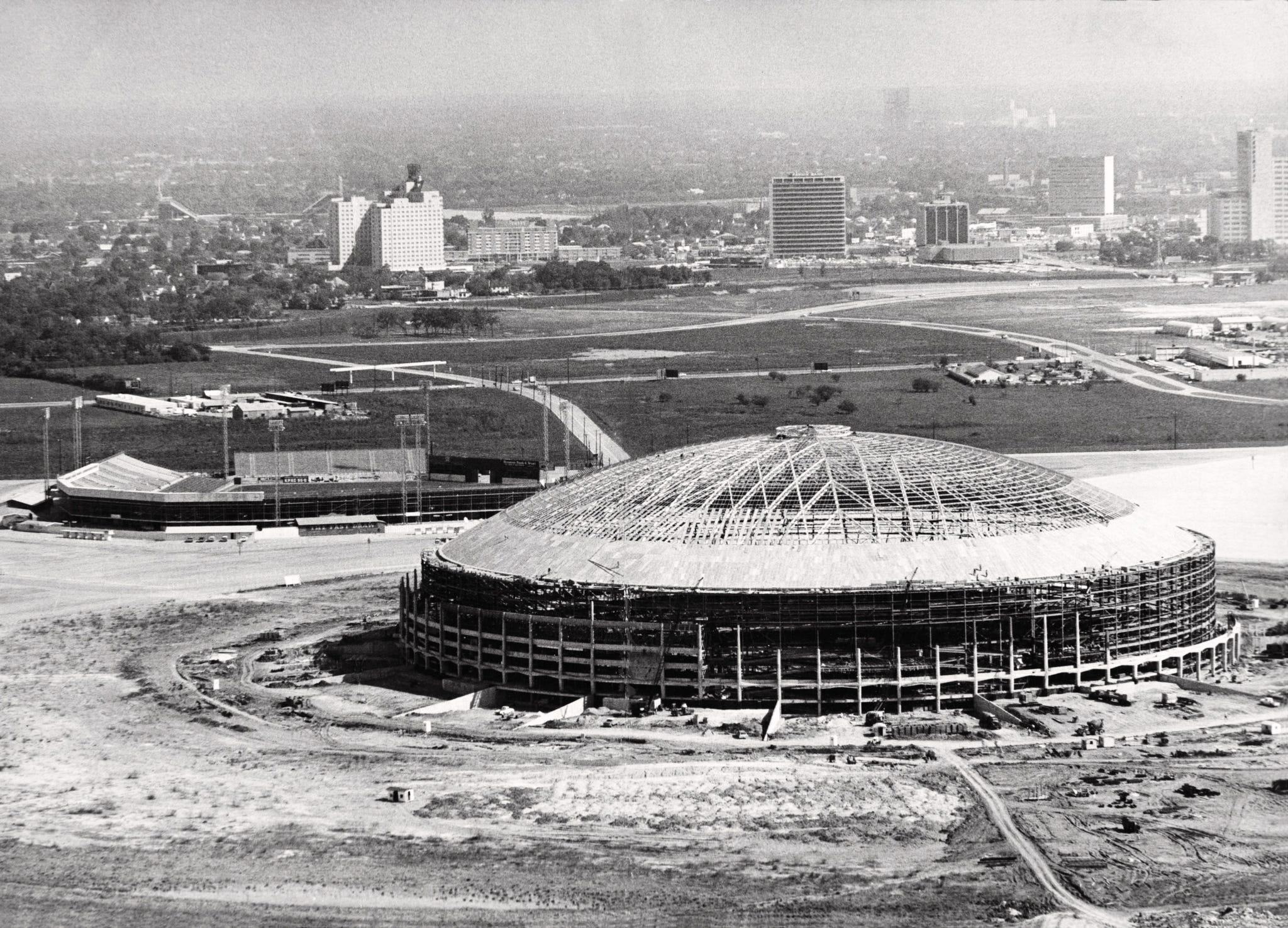

Le stade en dôme du comté de Harris en construction en 1964 ; il sera plus tard connu sous le nom de Houston Astrodome.

Si Martin était le cerveau de la stratégie, son principal lieutenant était George Shay, un diplômé d'Amherst émérite devenu directeur des comptes spéciaux. L'acte d'accusation de la Securities and Exchange Commission l'a ensuite désigné comme le principal exécutant des tactiques marketing agressives de Schlitz. Un article du Washington Post l'a clairement indiqué : « Martin a choisi George Shay… pour exécuter le plan. »

De loin, Shay était un candidat improbable pour ce poste. Polyglotte, globe-trotter et pur sang, Shay avait étudié le français, passait ses étés à Grenoble et parlait un peu turc, japonais, malais et grec. Mais il était tout aussi habile à gérer le marketing de terrain de Schlitz. C'était lui qui concluait les affaires, obtenait les placements et s'assurait que les bars étaient bien approvisionnés en produits Schlitz.

Le stratagème était complexe. Schlitz aurait tenu deux livres comptables pour dissimuler des paiements illicites. Des témoignages ont révélé que l'entreprise avait versé 50 000 dollars par l'intermédiaire d'une agence de publicité au président d'une chaîne de restaurants appelée Emersons et avait secrètement payé un grossiste Schlitz pour obtenir l'exclusivité de la vente de bière pression auprès d'un restaurant de fruits de mer de Virginie. Schlitz avait déboursé 75 000 dollars pour obtenir la « priorité de vente » au Wrigley Field et avait conclu un accord similaire avec le stade des Texas Rangers. Au total, l'acte d'accusation de la SEC estimait que Schlitz dépensait 3 millions de dollars par an, soit environ 17 millions de dollars actuels, pour ces tactiques.

Roy Hofheinz (alias « le juge »), président du groupe propriétaire des Astros de Houston, inspecte les travaux de construction en cours sur l'Astrodome depuis un appartement privé à l'intérieur du stade en mars 1965.

L'un de ses plus gros coups ? L'aéroport d'O'Hare, le plus gros compte de draft des États-Unis à l'époque. Schlitz a eu une chance incroyable. En 1976, une grève chez Budweiser a laissé l'aéroport à sec, et Schlitz, à seulement une heure de route au nord, a saisi l'occasion. Martin se souvient fièrement de la façon dont ils ont sapé Budweiser en utilisant des « allocations marketing » (comprendre : des remises douteuses) pour conclure un accord. La SEC a plus tard accusé Schlitz d'avoir versé 265 000 dollars en espèces sur de fausses factures à Carson, Pirie, Scott & Co., qui gérait les concessions d'O'Hare. Selon Martin : « Nous avons dû mettre en place un arrangement pour accorder [aux grossistes] une allocation marketing ou quelque chose du genre. Des choses qu'on invente pour pouvoir accorder une remise, afin que [le grossiste] puisse gérer la situation. Mais nous sommes arrivés à O'Hare », a déclaré Martin fièrement, « et nous avons dû procéder à un ajustement pour y remédier. »

Martin trouvait-il quelque chose de répréhensible dans ces manœuvres ? Dans son autobiographie, il rejetait l'affaire, la qualifiant d'ingérence réglementaire, se plaignant que l'ATF et les agences d'État ne faisaient que servir les intérêts des mauvais perdants du secteur brassicole. Il songeait : « Le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu (BATF) et les agences de réglementation des États… étaient particulièrement sensibles aux plaintes et aux gémissements des brasseurs qui parvenaient à se retrouver du côté des perdants dans le secteur des concessions. »

Ouvrir le tiroir de PandoreAu printemps 1975, Stephen Kravit, étudiant en troisième année de droit à Harvard, cherchait une opportunité dans sa ville natale. Grâce à une relation de son père, vendeur d'assurances, ce jeune homme de vingt-cinq ans, portant des lunettes, réussit à décrocher un entretien d'embauche avec Bill Mulligan, procureur fédéral à Milwaukee. Le bureau de Mulligan ressemblait davantage à une valise emballée à la hâte qu'au bureau d'un puissant procureur. Se sentant dépaysé dans un bâtiment gouvernemental aux plafonds hauts de cinq mètres et écrasé par des piles de papiers empilées de plusieurs mètres de haut autour de lui, Kravit se souvient avoir parlé de lui pendant vingt minutes, tandis que Mulligan, bourru et beaucoup plus âgé, restait silencieux derrière son bureau. Tant bien que mal, Kravit obtint le poste.

Quelques mois plus tard, Kravit, fraîchement embauché, se retrouva de nouveau face à l'imposant Mulligan, dans son bureau désorganisé. Son nouveau patron lui montra une pile de documents particulièrement négligée et penchée, et, comme le rappelait Kravit, « Mulligan dit : "C'est l'affaire Schlitz. Nous avons ouvert une enquête il y a environ un mois. Et nous avons recueilli de nombreux témoignages devant le grand jury sur une loi que personne n'avait jamais vraiment examinée au pénal auparavant. Personne n'a le temps de s'en occuper. C'est à vous." »

Kravit n'avait pas encore de véritable bureau. Il a donc déplacé la pile de dossiers d'un mètre cinquante vers son espace de travail, dans la bibliothèque du bureau.

Au lieu d'une bière blonde, lorsque les buveurs ouvraient une canette de Schlitz bien fraîche, ils étaient frappés par une mousse trouble, épaisse et boueuse.

Si le procureur fédéral ne prenait pas encore l'enquête sur Schlitz trop au sérieux, le brasseur non plus. Schlitz était tellement convaincu que le bureau du procureur serait vide qu'en 1976, ses avocats invitèrent Kravit à leur siège social, dans le centre-ville de Milwaukee. Qui plus est, il eut carte blanche pour fouiller tous les documents qu'il pourrait trouver. Les avocats estimaient que leur politique de conservation des documents pendant deux ans – obligeant les dirigeants à détruire tout document datant de plus de deux ans – rendrait tout ce que Kravit pourrait trouver matériellement insignifiant. Ce fut une erreur de calcul coûteuse.

Kravit est arrivé au bureau tôt un matin, où il a été chaleureusement accueilli par les secrétaires, mais pas par les cadres. Il se souvient : « Les responsables de marque et les responsables des ventes nationales, entre autres, arrivaient vers 10 h 30 ou 11 h. Ensuite, ils étaient tous censés aller déjeuner en ville et acheter de la bière pour tout le monde. Du coup, ils n'étaient jamais là pour déjeuner. » Il ajoute : « Et je dirais qu'un très grand nombre d'entre eux étaient alcooliques. »

Comme dans une scène de Billions, Kravit, au visage poupin, commença à passer la tête dans des bureaux vides et finit par se retrouver dans celui d'Abe Gustin. Gustin était directeur du service commercial national, mais en pratique, il était le lieutenant de Martin.

« Je vais dans son bureau », dit Kravit. « Je m'assois à son bureau et il y a juste quelques documents commerciaux en cours. J'ouvre un tiroir nonchalamment, parce que je peux regarder partout, non ? J'ouvre le tiroir en bas à droite et il y a une pile de lettres. »

Souvenez-vous, c'était dans les années 1970 ; si vous vouliez conserver une copie de votre correspondance, vous le faisiez sur du papier carbone vert, rose ou jaune. « Gustin et plusieurs autres étaient vaniteux », explique Kravit. « Ils voulaient conserver leur correspondance parce qu'ils en étaient fiers. »

En substance, c'est ce moment qui a précipité la chute d'une puissance mondiale centenaire. Dans le tiroir en noyer et acajou – et en violation flagrante de la politique de conservation des documents de Schlitz – Kravit a découvert des notes et des lettres remontant aux années 1960, détaillant les aspects clés des activités de corruption de Schlitz. Toutes les preuves se trouvent dans ces notes, et le jeune avocat sait qu'il les a en sa possession. « C'est une preuve irréfutable de ce qu'ils faisaient exactement, car ils ne le cachaient pas », déclare Kravit.

Malgré cette découverte explosive de Kravit, Martin, dans notre interview, a répondu aux enquêtes et aux accusations des années 1970 avec un soupir et un roulement des yeux.

« Les pots-de-vin, c'est un terme qu'on a ajouté », a déclaré Martin. « Ce qui les préoccupait vraiment… c'étaient les pratiques marketing douteuses, qui relevaient de la responsabilité des personnes du service marketing. » Et qui était à la tête de ce service ? Bob Martin.

Publicités sans goût, boissons sans goûtLes problèmes de Schlitz n'étaient pas tous d'ordre juridique. Dès le début des années 1970, le brasseur prit une série de décisions désastreuses pour tenter de gagner des parts de marché. La première de ces erreurs affecta la qualité de la bière elle-même. Convaincue que le meilleur moyen de surpasser ses concurrents était d'accélérer la production, l'entreprise mit au point un procédé, baptisé en interne « Fermentation Accélérée par Lots » (ABF), qui réduisit le temps de brassage à quinze jours seulement, contre trente-deux pour la Bud. Le résultat s'apparentait à une expérience chimique ratée : au lieu d'une mousse dorée et mousseuse à l'ouverture d'une canette de Schlitz fraîche, les buveurs se retrouvèrent frappés par une mousse épaisse et visqueuse.

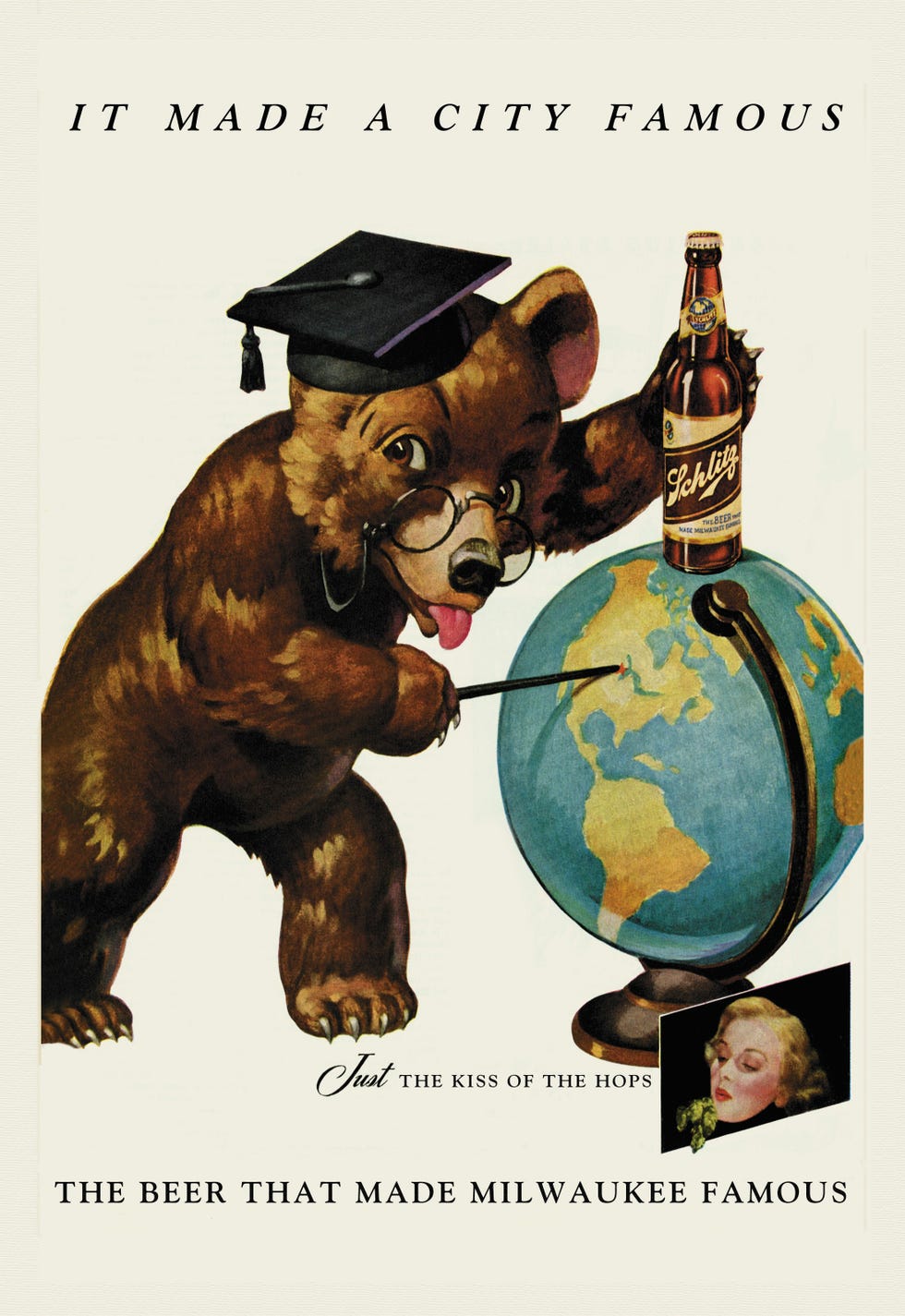

Une publicité imprimée de 1942 laissait entendre que Schlitz avait mis Milwaukee sur la carte.

Les consommateurs en colère se sont rebellés, forçant Schlitz à détruire secrètement dix millions de canettes et de bouteilles de bière et à abandonner complètement ABF.

La bière dégueulasse, cependant, n'était qu'un des problèmes du brasseur. Schlitz s'apprêtait à lancer ce que de nombreux experts du secteur considèrent comme l'une des pires campagnes publicitaires de l'histoire. Sur le papier, cela n'aurait pas dû être le cas. Le brasseur a engagé la légende de la publicité de Chicago, Leo Burnett – imaginez Burnett comme un Don Draper dans la vraie vie. Mais au lieu de spots publicitaires astucieux qui ont boosté les ventes de bière, la campagne publicitaire a porté un coup dévastateur à Schlitz.

Tournés en dérision à l'époque sous le nom de campagne « Bois du Schlitz ou je te tue » et jouant sur l'hypermasculinité de l'époque, ces spots télévisés mettaient en scène des hommes costauds et des boxeurs hargneux qui menaçaient de recourir à la violence physique si quelqu'un avait l'imprudence de leur confisquer leurs canettes de Schlitz. La réaction du public fut si négative qu'aujourd'hui encore, ces spots sont étudiés dans les cours de marketing universitaires comme des avertissements sur les mauvaises pratiques de marketing.

Le double fléau des publicités perturbatrices et de la bière boueuse a aliéné les clients. Les ventes ont chuté de 24,2 millions de barils en 1976 à 6,2 millions en 1981.

La mort du protecteurAlors même que Schlitz perdait des clients , l'étau juridique se resserrait autour de l'entreprise. Après deux ans d'enquête approfondie, Kravit et les autorités fédérales ont rendu leur verdict. Le 15 mars 1978, Schlitz a été inculpé par un grand jury de 747 chefs d'accusation pour « pratiques commerciales illégales » : trois chefs d'accusation de crime, un délit pour violation de la loi fédérale sur l'administration de l'alcool (FAAA) et 743 délits pour des transactions prétendument contraires à la FAAA.

Bien que Schlitz ne fût pas le seul brasseur à attirer l'attention de la SEC, il fut la seule entreprise à avoir décidé d'entrer en guerre avec le gouvernement. Les autres brasseries s'installèrent rapidement.

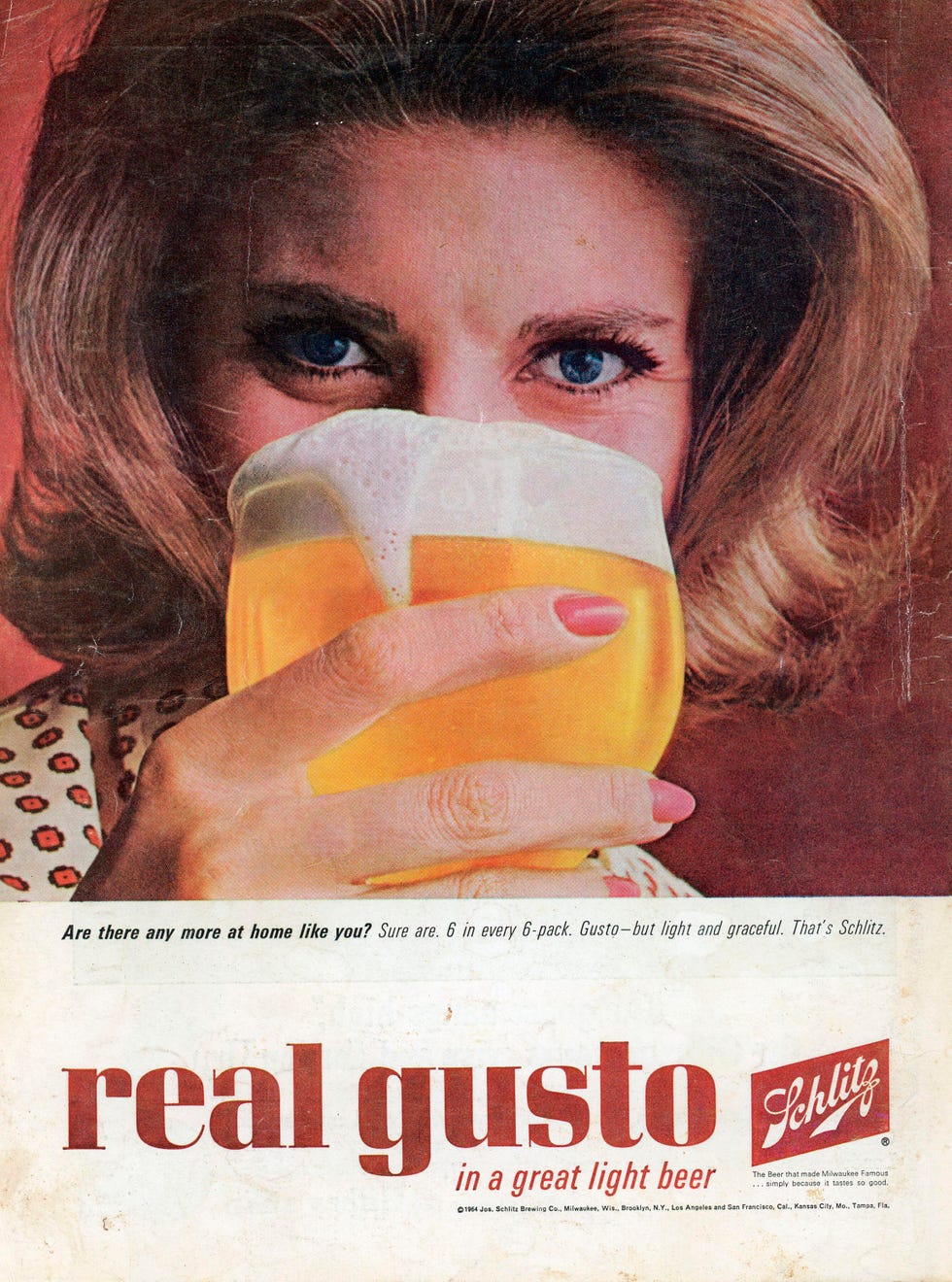

Une publicité dans Playboy en 1965 a apporté une attitude plus sexy et plus ludique au travail de vente de bière.

Les accusations portées contre le brasseur centenaire étaient vastes et variées. Elles allaient des plus sophistiquées, comme le paiement pour l'achèvement de l'Astrodome, aux plus sordides , comme le fait de soudoyer des contrebandiers d'Alabama pour introduire Schlitz dans des comtés secs. Interrogé sur les inculpations de la SEC lors de notre entretien, Martin s'est montré dédaigneux : « C'était une gigantesque expédition de pêche. »

Martin a soutenu que ce ne sont ni les décisions désastreuses de Schlitz, ni les inculpations de la SEC, qui ont provoqué l'implosion de Schlitz. Non. Selon Martin, ce qui a contribué à la disparition de Schlitz, c'est « l'erreur de Bob Uihlein de mourir ».

Le Uihlein auquel il fait référence était un certain Robert A. Uihlein, le très apprécié patron de la brasserie, joueur de polo et protecteur numéro un de Martin. La famille Uihlein dirigeait la brasserie depuis un siècle ; c'était la version Milwaukee des Astor ou des Morgan de New York.

Martin se souvient d'une conversation avec le vieux contrôleur de gestion de l'entreprise, Werner Lutz. « Lutz disait toujours : "Si tu ne t'appelles pas Uihlein, fiston, tu es un employé, et moi aussi" », dit Martin en riant, imitant l'accent allemand de Lutz.

Alors même que Martin menait la guerre de la bière contre Budweiser, sa vie familiale était en plein effondrement. Il avait rencontré sa femme, Diane Moreland, à l'université, et ils s'étaient mariés peu après. Mais au milieu des années 70, leur vie tranquille du Midwest fut bouleversée par le trouble bipolaire de Diane, qui l'obligeait à de fréquentes hospitalisations et mettait leur mariage à rude épreuve. Ils se séparèrent, puis divorcèrent.

À peu près à la même époque, Martin entame une liaison avec Kaye Rusco, la secrétaire exécutive d'Uihlein, perspicace et politiquement avisée. Avant Schlitz, elle avait travaillé pour le gouverneur du Minnesota et avait été l'une des célèbres « Boiler Room Girls » de la campagne présidentielle de Robert F. Kennedy. Chez Schlitz, Rusco évoluait au cœur du pouvoir, travaillant directement pour Uihlein et en étroite collaboration avec Martin, qu'elle finirait par épouser. Alors que la SEC se rapprochait, Rusco fut « promue » hors de la direction – une mesure qui semblait destinée à la tenir à l'écart du scandale qui s'abattait sur Schlitz.

Uihlein avait toujours soutenu Martin et lui avait laissé toute autonomie pour gérer le département marketing comme il l'entendait. Difficile de croire que le duo n'ait pas été en phase avec les mesures extraordinaires prises pour accroître sa part de marché. Et il est tout aussi difficile d'imaginer ce qu'Uihlein aurait pu faire pour éviter le désastre imminent. Mais Uihlein mourut des suites d'une brève leucémie en 1976, et Martin n'avait plus son protecteur à la tête de l'entreprise.

En fait, au moment où l’acte d’accusation a été publié, Martin était déjà parti.

Massacre des fêtesLe matin du 16 décembre 1976, alors que l'enquête de la SEC s'intensifiait, Martin arriva à son bureau comme d'habitude. Mais l'ambiance était sensiblement différente. Il fut immédiatement convoqué au bureau du nouveau président de Schlitz, Eugene Peters, qui avait succédé à Uihlein, récemment décédé.

À son bureau, Peters tendit à Martin une décharge et une renonciation, suivies d'un chèque et d'un stylo. Peters alla droit au but : en raison du désordre juridique grandissant, il licenciait Martin et expliqua que son licenciement était motivé. S'il signait la décharge et la renonciation, expliqua Peters, Martin pourrait conserver le chèque de 100 000 $ d'indemnités de départ.

Français Dans son autobiographie, Martin se souvient du moment et de ce qu'il a dit à Peters : « 'Eh bien, en plus du fait que c'est certainement un beau cadeau de Noël que j'apprécie beaucoup, j'ai peur de ne pas pouvoir bénéficier des généreux six mois de salaire supplémentaires' - et il a déchiré la décharge et la renonciation et les a jetées à la poubelle. » Dans ce cas, a déclaré Peters, ils passeraient au plan B, ce qui permettrait à Martin de ne rien signer et d'obtenir 50 000 $, la moitié du minimum auquel il avait droit pour ses vingt-cinq années dans l'entreprise.

Schlitz ne s'est pas contenté de licencier Martin, qui était alors encore vice-président senior du marketing. Peters a également viré ses collaborateurs : Thomas Roupas, vice-président des ventes ; Abe Gustin, directeur des services commerciaux nationaux ; et William Timpone, directeur des ventes terrain. L'entreprise pensait qu'elle ferait meilleure impression dans les médias en se débarrassant de quelques cadavres. Comme le raconte Martin dans son autobiographie : « Et ce fut en quelque sorte la fin de ma carrière chez Schlitz. »

« Ce que nous voulons, Monsieur Martin, c’est vous mettre en prison », a déclaré le procureur fédéral, « et c’est certainement là qu’il devrait être. »

Ce que Martin ignorait, c'est que Schlitz avait déjà contacté le Milwaukee Journal pour lui raconter son licenciement, et que plusieurs journaux en avaient parlé dès le lendemain. En revanche, Schlitz ignorait qu'au milieu du chaos de l'enquête de la SEC, Martin avait secrètement reçu une offre d'emploi exceptionnelle : celle de président d'United Vintners en Californie, une entreprise prospère de distribution de boissons. Mais son nouvel employeur hésitait à embaucher un président poursuivi par le gouvernement pour fraudes massives.

Peu de temps après le licenciement de Martin, début 1977, Kravit lui demanda – « demandé » étant le mot clé ici – de témoigner devant un grand jury. Martin, y voyant un moyen de laver son honneur et de décrocher son nouvel emploi chez United Vintners, proposa un marché. « J'ai dit : “Je viendrai répondre à toutes les questions, honnêtement, pendant une journée, sur tous les sujets que je connais” », raconta Martin. « Mais à la fin de cette journée, vous devrez me remettre une lettre attestant que vous en avez fini avec moi. » Cette lettre serait en quelque sorte une carte de sortie de prison.

Le gouvernement a accédé à sa demande et, par une froide matinée de mars 1977, Martin est arrivé au palais de justice fédéral de Milwaukee, une imposante structure romane construite en 1899.

D'emblée, selon Martin, les choses ne se sont pas bien passées. « J'ai dit : "Eh bien, messieurs, j'ai accepté de témoigner toute la journée sur tout ce que vous voulez. Mais on pourrait peut-être accélérer les choses si vous me disiez quels sujets vous intéressent le plus, ou ce que vous voulez vraiment ?" » La réponse de Kravit fut beaucoup moins aimable.

Martin se souvient que Kravit a enlevé ses lunettes et a dit : « Ce que nous voulons, M. Martin, c'est vous mettre en prison, et c'est certainement là qu'il faut aller. »

Kravit ne se souvient pas avoir formulé les choses ainsi, mais après quelques tergiversations, Martin a finalement proposé son témoignage devant le grand jury et Kravit a obtenu gain de cause. Selon l'offre de preuve, rédigée par Kravit et exposant l'escroquerie, Martin a témoigné ainsi : « Nous savions que cette activité [le versement d'avantages] se situait dans une zone grise. C'était une procédure courante dans le secteur de la bière. Et le BATF [Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms], un organisme de réglementation, avait examiné un certain nombre de points, à notre connaissance, et personne n'avait été victime d'un tel acte. »

En résumé, Martin se défendait ainsi : tout le monde le faisait, et personne n'avait été arrêté auparavant. Alors pourquoi m'en prendre-tu à moi ?

En quête de vengeancePlutôt que d'accepter la lettre et d'accepter un nouveau poste chez United Vintners, Martin avait désormais une autre idée : se venger. Et sa vengeance serait froide et calculée. Schlitz ignorait totalement ce que Martin s'apprêtait à faire subir à l'entreprise. Sa décision arrogante de divulguer l'histoire du licenciement du dirigeant de Schlitz aux journaux allait être utilisée contre eux.

Comme le rappelle Martin : « Dans l’État du Wisconsin, on peut être licencié pour n’importe quelle raison. Sauf si ce n’est pas exclusivement par malveillance. Alors, comment aimeriez-vous prouver que quelque chose est uniquement par malveillance ? »

Bien qu'un employeur ne puisse être poursuivi pour licenciement abusif, il pouvait l'être pour diffamation. Et c'est précisément ce que Martin a fait. Une fois de plus, se cachant derrière un déni plausible, en 1978, Martin a porté plainte contre Schlitz et son directeur général de l'époque, Jack McKeithan, pour diffamation pour les articles parus à son sujet le lendemain de son licenciement. Après tout, comment être employable quand le New York Times mentionne votre nom dans un article intitulé « Schlitz licencie trois cadres en réaction à une enquête sur les pots-de-vin » ?

Selon le Milwaukee Sentinel, la plainte de Martin accusait l'entreprise d'avoir « diffusé dans toute l'industrie brassicole des déclarations diffamatoires affirmant qu'il était « coupable d'actes illégaux et/ou contraires à l'éthique ». » Si l'on en croit la SEC et son acte d'accusation de 747 chefs d'accusation, alors Martin venait de déposer une plainte contre l'entreprise pour laquelle il commettait une activité criminelle, pour l'avoir dénigré pour cette activité criminelle.

Le robinet de Schlitz est à secLe 31 octobre 1978, Schlitz s'est installé avec la SEC en ne plaidant aucun concours à un seul chef de complot criminel; ne pas conserver des dossiers précis et permanents à des fins fiscales; et payer des millions de dollars aux détaillants pour les persuader de vendre de la bière Schlitz. Cependant, ce mea culpa n'a pas prévenu l'inévitable. En raison des ego massives au sein de l'entreprise et des décisions commerciales désastreuses de l'agitation qu'ils ont prises - ainsi que la mauvaise gestion des actes d'accusation du gouvernement et du procès civil en cours de Martin - le géant de milliards de dollars qui était la Joseph Schlitz Brewing Company est devenu une coquille d'observation de lui-même, une réflexion arrière.

Peut-être que le coup final qui a tué Schlitz est venu sous la forme d'une grève du travail de 1981. Sept cents travailleurs de la fabrication de fabrication ont quitté le poste à Milwaukee dans un différend de main-d'œuvre d'un mois, et peu de temps après, la société a annoncé qu'elle fermerait à jamais sa légendaire usine de Milwaukee.

Schlitz gisait maintenant face à la gouttière de l'entreprise, saignant de l'argent. Les rivaux ont encerclé le fabricant de bière sans vie. En 1982, la Stroh Brewery Company a acheté Schlitz pour un maigre 500 millions de dollars en espèces, ce que Schlitz revenait à un trimestre décent dans les années 1970. Même avec l'acquisition, Schlitz et Stroh ensemble étaient toujours un troisième éloigné des ventes derrière Anheuser-Busch et Miller. Au cours des décennies qui ont suivi, la société a été vendue deux fois de plus à des conglomérats massifs. Aujourd'hui, ironiquement, Schlitz appartient à un concurrent local sur le temps, Pabst, qui lui-même est maintenant à peu près une société de portefeuille qui acquiert les marques de bière Heritage.

En 1985, sept ans après avoir lancé son procès, un Martin victorieux a surmonté le corps d'entreprise sans vie de Schlitz dans les rues de Milwaukee. Un jury lui a rendu un jugement élevé de 1,3 million de dollars (bien qu'un juge ait par la suite réduit le montant, le jugeant excessif). Martin a exploité son triomphe dans un emploi de marketing convoité en Californie, loin de Milwaukee et des Beer Wars. Sa carrière a prospéré, et lui et Kaye ont déménagé dans une maison opulente qu'ils ont traitée vigoureusement comme la maison que Schlitz a construite.

Il y avait des gagnants dans les guerres de la bière, mais Schlitz n'en faisait pas partie.

esquire